Version LX

KULTUR

Bibliotheken

![]() ALEXANDRIA I

ALEXANDRIA I

![]() ALEXANDRIA II

ALEXANDRIA II

![]() ALEXANDRIA III

ALEXANDRIA III

![]() ALEXANDRIA IV

ALEXANDRIA IV

Der Niedergang von Bibliothek und Naturwissenschaft

Der Kontakt mit den Römern

brachte der Grossen Bibliothek nochmals einen Aufschwung. So schenkte

etwa Marcus Antonius seiner Geliebten Kleopatra die 200.000 Bücher umfassende Bibliothek von Pergamon.

Die Bestände wurden fast vollständig in die alexandrinischen Indices

eingereiht. Wie gross die lateinischen Bestände waren, kann nicht

mehr ermittelt werden. Wenn es sie gab, dürften sie aber

verschwindend gering gewesen sein.

Die beiden ersten nachchristlichen Jahrhunderte brachte zwar keine überragende Zahl von grossen Gelehrten mehr hervor, doch wurden die Bestände weiterhin penibel ergänzt und das Wissen erweitert. Unter Kaiser Claudius platzten die Bücherschränke aus allen Nähten und er liess einen Anbau errichten. Die von ihm persönlich verfassten Geschichtswerke (20 Bücher Geschichte der Tyrrhener & 8 Bücher Geschichte der Karthager; beide in griechischer Sprache) wurden dort einmal pro Jahr öffentlich vorgelesen.

Als letzter grosser

Arzt der Antike hat Galen im 2.Jh.n.Chr. in Alexandria seine Studien

betrieben (und blieb richtungsweisend für die nächsten

Jahrhunderte). Das 3.Jh.n.Chr. bedeutete das Ende für die friedliche

Entwicklung der grössten wissenschaftlichen Einrichtung der Antike.

Die zunehmenden Unruhen und Umstürze im Römischen Reich

beeinträchtigten den Betrieb zusehends. Als Todesstoss sollte sich

aber eine neue Religion erweisen, die mit dem antiken Bildungsideal

brach: das Christentum.

269 n.Chr. kam es bei der Einnahme der Stadt durch Zenobia

zur Zerstörung des königlichen Viertels. Museion

und Bibliothek wurden dabei garantiert in Mitleidenschaft gezogen. 391

wurde das Serapeion (Serapis-Tempel mit wichtigen staatlichen und

religiösen Archiven) auf Betreiben des Bischofs Theophilos

geschlossen und die Bibliothek geplündert.

Auch wenn die grosse Bibliothek mehr und mehr an Bedeutung verlor, war sie immer noch das geistige Zentrum der Mittelmeerwelt gewesen. Selbst am Ende des 4.Jh.n.Chr. gingen Innovationen von ihr aus. Als erste Frau hielt Hypatia von Alexandria den Lehrstuhl für platonische Philosophie und hielt darüber öffentliche Vorlesungen. Es ist bezeichnend für den geistigen Horizont der damaligen Zeit, dass sie, die hochgeachtete Philosophin, 415 von einem christlichen Mob in eine Kirche gezerrt und auf brutalste Art ermordet wurde. Man schälte ihr bei lebendigem Leib das Fleisch von den Knochen - eine damals durchaus anerkannte Methode um Zauberer unschädlich zu machen. Dazu ist anzuhalten, dass heidnische Philosophie, insofern sie nicht mit christlicher Dogmatik vereinbar war, als Zauberei eingestuft wurde. Im folgenden Jahrhundert unterwarf man die Bestände der Bibliothek einer vermehrten Zensur. Dabei unterzog man die Bücher einer groben Einteilung in religiös akzeptabel oder verwerflich. Die grosse Zahl an Schriftrollen und Codices liess jedoch die Zensoren zu einer oberflächlichen Methode greifen. Wurde erst einmal das Buch eines Autors als verwerflich, d.h. mit Zauberinhalten versehen, eingestuft, so verbrannte man gleich alle Bücher des Autors, die gerade im Regal lagen.

Um

520 kam das Ende für die "heidnischen" Wissenschaften.

Christliche Fanatiker verwüsteten das Bibliotheksgelände und Kaiser

Iustinianus schloss 529 endgültig die letzten Reste der verbliebenen

Akademie. 618 in die Hand der Perser

gefallen, wurde die Stadt unter Herakleios für Byzanz wieder zurückerobert

um 642 endgültig in die Hände der Araber unter Amr ibn el-Ass zu

fallen.

Plünderung und Zerstörung von

Museion und Bibliothek bedeuteten den Verlust des Wissens einer ganzen

Epoche. Dies soll an einigen Beispielen dokumentiert werden. 123

Dramen von Sophokles lagen damals in den Bücherschränken. Heute

kennt man lediglich sieben. Ähnliche Überlieferungsstatistiken

gelten für Aischylos und Euripides. Die Werke Demokrits umfassten das

ganze Spektrum des menschlichen Wissens in 73 Büchern. Keines ist auf

uns gekommen. Wie viele verschiedene Autoren es griffbereit gab, wird für

immer ein Geheimnis der Geschichte bleiben.

Die Gründe für den Niedergang

waren vielfältig. Kriegshandlungen erlaubten keinen Normalbetrieb des

Museions. In unruhigen Zeiten konzentrierte man sich auf andere

Belange, als um die Pflege des kulturellen Erbes. Auch fehlte ein Förderer,

der genügend Macht besass um seine schützende Hand über die

Einrichtungen zu halten. Nicht vernachlässigt werden darf die

Tatsache, dass das Museion als Hort der Wissenschaften zwar die

Gelehrten der Antike anzog, die breiten Massen aber davon kaum

profitierten. Einzige Ausnahmen dürften die Wasseruhr des Ktesibos

(für das Gerichtswesen) und die Wasserschraube des Archimedes (für

die Landwirtschaft) sein. Mystizismus und die verächtliche

Ablehnung des Experiments (nur die abstrakte Beweisführung galt als

schicklich) durch die meisten Geistesgrössen der Antike haben den

praktischen Nutzen des Wissens auch selbstverschuldet deutlich verringert.

Als Zentrum vieler philosophischer Richtungen bewahrten die Gelehrten in Alexandria ein Erbe, das im dämmernden christlichen Zeitalter nicht mehr verstanden wurde. Die alten Philosophen galten als Heiden, dementsprechende Verachtung wurde ihnen als "Zauberer" entgegen gebracht. Im Kampf um die religiöse Vormacht standen sie somit auf der „falschen“ Seite. Wissen, mit dem man weder den Bauch voll bekam, noch eine Schlacht gewinnen konnte und das ganz und gar nicht der höheren Ehre Gottes diente, war überflüssig geworden. Es sollte mehr als ein Jahrtausend dauern, bis sich die europäische Zivilisation von diesem Tiefschlag einigermassen erholen konnte.

Was

Kriege und Christentum übrig gelassen hatten, wurde schlussendlich

von den Arabern beseitigt. Sie gingen mit der gleichen

monotheistischen Ignoranz wie

ihre andersgläubigen Kollegen vor. Die zwar deutlich geschrumpften,

aber immer noch vorhandenen Bestände wurden vollständig in den

Thermen der Stadt verheizt. Erst nach der Etablierung ihrer

Macht, begannen islamische Gelehrte den grossen Verlust zu beklagen

und versuchten das wenige Verbliebene für die Nachwelt zu erhalten.

Es waren nur mehr Krümel...

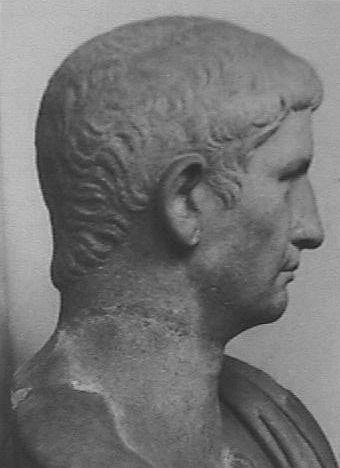

Der belesene Kaiser Claudius liess die Grosse Bibliothek durch einen Anbau erweitern.

Quellen: W.Hoepfner "Antike Bibliotheken", L.Casson "Bibliotheken in der Antike", "Der kleine Pauly"

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)