Version LX

GEOGRAFIE

Provinzen

![]() GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

![]() VORGESCHICHTE

VORGESCHICHTE

![]() EROBERUNG

EROBERUNG

![]() VERWALTUNG

VERWALTUNG

![]() MILITÄR

MILITÄR

![]() WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

![]() RELIGION

RELIGION

![]() SPÄTANTIKE

SPÄTANTIKE

![]() NACHFOLGER

NACHFOLGER

zurück zu den

germanischen Provinzen

Religion

Mit der Eroberung durch die Römer kamen auch deren religiösen Vorstellungen in die germanischen Provinzen. Die Methode, einheimische Gottheiten und Kulte dem griechisch-römischen Pantheon anzugleichen führte zu einem komplexen religiösen Gesamtbild.

Grosser

Beliebtheit erfreute sich Merkur, da er zahlreiche Funktionen in sich

vereinigte. So wurde er von den antiken Schriftstellern mit den

unterschiedlichsten einheimischen Gottheiten (Wotan, Teutates, Esus,

etc.) verschmolzen. Im Zweifelsfall kombinierte man einfach die Namen

beider Götter, wie bei Mercurius Gabrinius, einer Mischung aus

Merkur

und dem in der Bonner Gegend verehrten Gebrinius.

Seit

63 v.Chr. stand in Rom auf dem Kapitolhügel eine Säule mit dem

thronenden Iuppiter. Sie wurde seit der Zeit

Neros vor allem in den

germanischen und nordgallischen Provinzen nachgeahmt. Besonders am

Land waren derartige Iuppitersäulen üblich. Eine Besonderheit des

ostgallischen Raumes waren Säulen mit dem Bild des reitenden

Himmelsgottes samt eines sich ergebenden (oder niedergerittenen)

Giganten. Hier mischte sich die römische Religion mit der

einheimischen. Taranus, dessen Symbol auch das Rad war, und der laut

Überlieferung in Form einer Eiche verehrt wurde, glich sich dem

Iuppiter an. Die Angleichung der Götterwelten erfolgte keineswegs

unter Zwang oder einseitig von den Römern aus. Sie vollzog sich in

beiderseitigem Einvernehmen und zeigt auch die Ähnlichkeiten in

vielen Kulten auf.

Neben der kapitolinischen Trias (Iuppiter, Iuno und Minerva) und Merkur spielten die anderen Götter des römischen Pantheons eine eher untergeordnete Rolle. Bekannte Kultstätten galten Aesculapius, Vesta, Pluto, Proserpina, Neptunus und Ceres. Sie alle wurden nicht mit einheimischen Göttern verschmolzen.

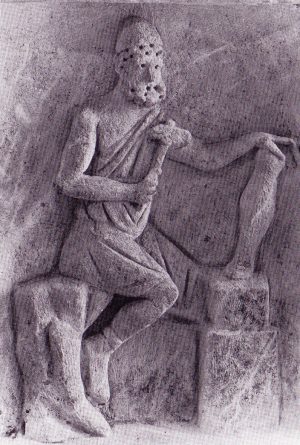

links:

Volcanus auf dem Sockel einer Iuppitersäule, Köln-Weiden,

2./3.Jh.n.Chr.

rechts: Bronzestatuette des Mars, Pommern/Mosel, 2./3.Jh.n.Chr.

e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]

Mars

hingegen erfuhr wiederum eine Angleichung; etwa als Mars Halamardus

oder Mars Camulus. Mit Victoria und Hercules wurde ähnlich verfahren.

Letzterer galt bei den Germanen als römische Version des Donar.

Hercules Saxanus (=der felsenharte) war der Schutzpatron der Arbeiter in den

Steinbrüchen.

Apollo wurde vor allem als Heil- und Gesundheitsgott verehrt und verschmolz in dieser Funktion mit dem einheimischen Grannus, der schon Heilquellen seinen Namen verliehen hatte (Aquae Granni). Ihm zur Seite gestellt waren manchmal Sanus (Gesundheitsgöttin), Diana (als waldbetonte Jagdgöttin) und Silvanus (als Gott der Wälder und Fluren). Der Bärenfänger Cessorinius stiftete letzterem in Vetera (Xanten/D) eine Statue. Dem Volcanus entsprach ein lokaler Gott, die namentlich nicht überliefert wurde, den Attributen nach aber als Schlägel- und Hammergottheit bezeichnet wird. Fortuna wurde in zahlreiche Statuetten geformt und galt als Heilgöttin im Gefolge des Apollo. Sie beschützte in Untergermanien öffentliche Bäder. Der Schwerpunkt der Venusverehrung lag nicht in ihrer Funktion als Liebesgöttin, sondern in ihrem breiten einheimischen Bogen als Muttergottheit.

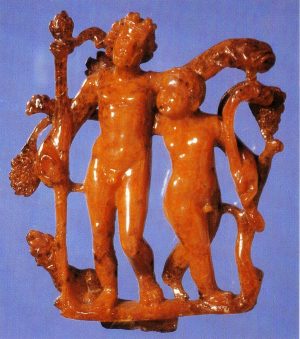

links:

Bacchus & ein Satyr in rötlichem Bernstein, 1.Hälfte 3.Jh.n.Chr.

rechts: Bronzestatuette der Victoria, Xanten, 2./3.Jh.n.Chr.

e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]

An

Numen geografischer Begriffe gab es in der Provinz vor allem Rhenus

(den Rhein) und Rura (die Rur). Dazu kamen noch Abnoba bzw.

Arduinna

(die Göttinnen des Schwarzwaldes und der Ardennen).

An

Altären sind noch bekannt Fama (Leumund), Fatae (unheilvolles

Schicksal), Honos (Ehre) und Favor (Gunst). Speziell hervorzuheben

sind noch Sors Classicana (das Schicksal der Rheinflotte) und Dea

Virtus (die personifizierte Tapferkeit)

Der

einer Gottheit geweihte Orte hiess Fanum (manchmal auch Cella). Rein römische

Götter wurden mit klassisch-römischen Bauwerken verehrt. Die

einheimischen Tempel hatten hingegen ein anderes Aussehen. Die Cella

bestand aus einem turmartigen Gebäude mit zwei Stockwerken und einem

offen Säulengang rundum. Ein solches Heiligtum wird als „gallo-römischer

Übergangstempel“ bezeichnet. Diese Bauform wurde in der ganzen

Provinz zahlreich ergraben. Tempelanlagen in einheimischem Stil

beherbergten oft mütterliche Segens- und Fruchtbarkeitsgöttinnen.

Die Matronen von Oberitalien bis Britannien weihten dort ihre Gaben

meist drei Muttergottheiten. Ihre Namensvielfalt ist sehr gross (über

100) mit eingeschränkter regionaler Kultbedeutung.

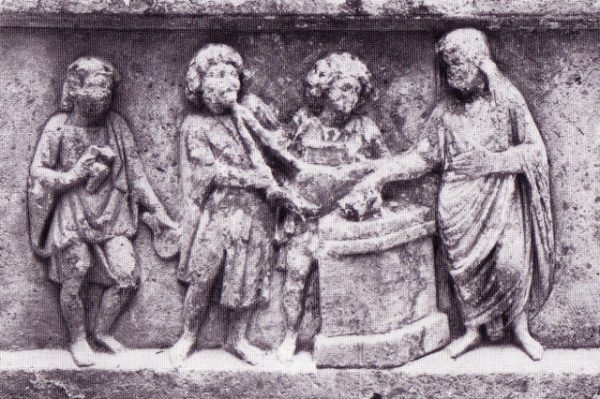

Opferszene auf

einem Weihealtar, Bonn, 2./3.Jh.n.Chr.

e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)

Die

Zahl der einheimischen Gottheiten, die nicht mit dem römischen

Pantheon in Verbindung gebracht wurde, blieb indes ebenfalls nicht

unerheblich. Dies bedeutet aber zugleich, dass über ihre Namen und

Funktionen kaum etwas überliefert wurde. Bekannt sind etwa

Requaliuahanus, Varneno, Hludana, Hurstrga, Iseneucaega, viradegdis,

Apadeua oder Sandravdiga. Für sie alle sind Cultores Templi

(Tempelpfleger) bezeugt. Sunux(s)al gilt als Stammesmutter der Sunuci,

die wohl in der Umgebung von Aachen beheimatet waren. Von überregionaler

Bedeutung scheint Vagavercustis gewesen zu sein, da ihr sogar ein römische

Prätorianerpräfekt einen Altar stiftete.

Bessere

Überlieferungen gibt es bei Epona, der Schutzgöttin der Reisenden,

Zug-, Last- und Reittiere, ihrer Führer, Stallungen und Unterkünfte.

Epona wurde ursprünglich in Tiergestalt als Stute verehrt, bevor sie

unter römischem Einfluss zur Reitergöttin mutierte; dargestellt

zwischen zwei Pferden oder Maultieren sitzend, die ihr aus der Hand

frassen oder reitend im Damensattel und mit der Mähne in der Hand.

Als keltische Göttin besass sie provinzübergreifende Bedeutung von

Germanien über Gallien, die Donauprovinzen bis hin zu Oberitalien und

sogar Rom selbst.

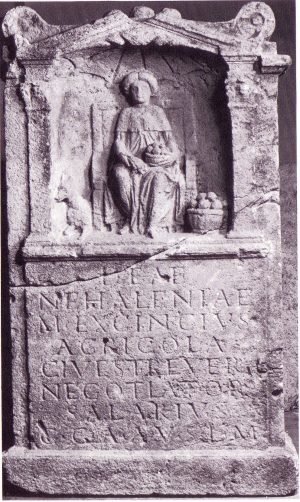

Ebenfalls

gut bekannt ist Nehalennia, eine Beschützerin der Kaufleuten und Händler

die entlang des Rheins bis nach Britannien schipperten.

Die

Britannienkaufleute schworen bei Nehalennia vor der Abfahrt einen

Altar für den Fall zu setzen, falls die Überfahrt gelänge und die

Waren sicher in Londinium (London/GB) ankämen.

Weihealtar

der Nehalennia, um 200 n.Chr.

e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)

Mit

den römischen Göttern hielten auch orientalische

Mysterienkulte Einzug in den germanischen Provinzen. Der

Kybele-Kult ist durch das Taurobolium (Blutstaufe) in Neuss archäologisch

erwiesen. Das Zentrum des Isis-Kults dürfte Agrippina (Köln/D) gewesen

sein, wo sie als Myrionyma (Isis mit den 10.000 Namen) verehrt wurde.

Belege gibt es auch für die Verehrung des ägyptischen Himmels- und

Sonnengottes Ammon (meist mit Iuppiter gleichgesetzt) und dem

Iuppiter Dolichenus, der besonders beim Heer beliebt war. Von letzterem sind

Kultstätten in Vetera (Xanten-Birten/D), Agrippina

(Köln/D) und

Rigomagus (Remagen/D) identifiziert worden. Dargestellt wurde er mit

phrygischer Mütze, Doppelaxt und Blitzbündel in den Händen und auf

einem Stier stehend.

Der

wichtigste Mysterienkult in Untergermanien war der des persischen

Lichtgottes Mithras. Die Zahl der belegten Kultstätten ist jedoch bei

weitem nicht so gross wie in der Nachbarprovinz Germania superior. Die

Orte der Verehrung waren klein und einer Höhle nachgebildet, die das

Himmelsgewölbe darstellten. Interessant ist, dass bei einer Vergrösserung

der Gläubigen nicht die Kultstätte vergrössert, sondern eine neue

geschaffen wurde. Für Köln sind alleine drei Mithräen bekannt,

weitere in Belgica (zw. Euskirchen-Billig und -Rheder/D), Durnomagus

(Dormagen/) und Traiana (Xanten/D). Da der Kult der grösste Konkurrent

des Christentums war, wurden später alle Mithräen systematisch zerstört.

Die

ersten christlichen Gemeinden soll es in den germanischen Provinzen

bereits Ende des 2.Jh.n.Chr. gegeben haben. Die erste ergrabene

christliche Kirche ist für Köln unter dem heutigen Dom bezeugt; die

meisten aber waren Cellae Memoriae (Gedächtniskapellen) auf Friedhöfen.

Fast alle untergermanischen Kirchen hatten ihre Existenz solcher

Friedhofskapellen zu verdanken. Sie bildeten denn auch oft den Kern

der mittelalterlichen Städte, wohingegen die Römersiedlungen

aufgegeben wurden und heute in mancher städtischer Randlage zu finden

sind.

Grabbauten

mit entsprechender Ausstattung je nach dem Besitz des Toten sind für

die gallischen und germanischen Provinzen typisch. Besonders reich

sind Beigaben im gallisch-germanischen Grenzgebiet; wohingegen sie dem

Rhein hinauf wieder abnehmen. Gräber wurden konsequent ausserhalb der

Stadtmauern angelegt. Die Ausnahme Traiana (Xanten/D) rührt von sehr

alten Gräbern aus der Zeit vor der Stadtgründung her, wo es bloss

einige Gehöfte in der Gegend gab. In Köln konzentrierten sich die

Friedhöfe (mit einer Ausnahme von Gräbern vor der Siedlungsgründung)

um die Stadt an den Ausfallsstrassen. Ähnlich verfuhr man auch an den

anderen Orten.

An

Bestattungsarten kamen in Untergermanien sowohl Sepelire (zu Grabe

tragen) und Urere (verbrennen) vor, wobei letztere in den ersten

beiden nachchristlichen Jahrhunderten überwog. In der 2. Hälfte des

3.Jh.n.Chr. hatte sich die Körperbestattung endgültig durchgesetzt.

Die Kontinuität der Gräber auf den Friedhöfen reicht von der frühen

La-Tene-Zeit (ca. 300 v.Chr.) bis in die christliche Epoche. Dies kann

nur dadurch erklärt werden, dass sich die Bestattungsriten der

Germanen und Römer nicht wesentlich unterschieden haben dürften.

Viele

Gräber in Gallien und den germanischen Provinzen wurden reich mit

Beigaben versehen; vor allem bei Frauengräbern. Männer erhielten nur

dann Beigaben, falls sich in der Gegend keltisches Brauchtum erhalten

hatte, Werkzeuge und ähnliches Gerät mit ins Grab zu leben. Soldaten

gab man keine Waffen ins Grab, da diese nicht Privat- sondern

Staatseigentum waren. Echt römisch hingegen war die Beigabe von

Lampen, die dem Toten als Lichtquelle im Dunkel des Jenseits dienen

sollte.

Besonders

reiche Hügelgräber fand man im Gebiet westlich der mittleren und

unteren Maas, was auf starken keltischen Einfluss zurückzuführen

sein dürfte. Solche Bestattungen sind namenlos und entsprechen nicht

dem römischen Sinn nach Erinnerung durch die Nachfahren. So sind die

zahlreichen steinernen Grabmonumente das sichtbarste Zeichen der

Romanisierung der Provinz Untergermanien. Die ersten Grabsteine wurden

noch importiert; später entstanden entlang des Rheins zahlreiche

Werkstätten um den Bedarf zu decken. Immerhin machen Grabsteine den

grössten Fundbestand in Museen aus! Aus dem griechischen Raum wurden

schliesslich Hypogäen (unterirdische Grabkammern) übernommen, wovon

alleine in Agrippina (Köln/D) wenigstens neun nachgewiesen werden

konnten. Auch diese waren über die Jahrhunderte in Gebrauch.

Iuppiter-Säule

aus Bonna, 3.Jh.n.Chr.

e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)