Version LX

PERSONEN

Kaiser

![]() EINLEITUNG

EINLEITUNG

![]() HERKUNFT

HERKUNFT

![]() HERRSCHAFT

HERRSCHAFT

![]() TOD

TOD

![]() BEWERTUNG

BEWERTUNG

![]() ZITATE

ZITATE

Flavius Valentinianus (II.)

Herrschaft

Obwohl

er in den Jahren 376 und 378 das stadtrömische Konsulat bekleidete,

erschien der Kaiser ob seines Alters bis 383 nicht wirklich auf der

politischen Bühne. Bis zum Tode Gratians war er maximal ein Mitläufer

der beiden anderen Augusti.

Gratianus sah sich in politischem Sinne als „Vater“ seines Bruders und ging mit ihm auch so um. So machte man den Römern auch die Hierarchie unter den Kaisern verständlich; ein Umstand, den sich später Theodosius zu Nutze machen sollte um den jungen Valentinianus hintan zu halten.

Theoretisch

im Besitz der höchsten Herrschergewalt und mit dem nominellen

Amtsbereich von Italien, Illyrien und Nordafrika verbrachte

Valentinianus II. sein Leben praktisch am Hof seines Bruders an den

jeweiligen Aufenthaltsorten wie Mediolanum (Mailand) oder

Trier. Wie das persönliche Verhältnis zu den beiden aussah, lässt

sich heute nicht mehr rekonstruieren. Auch die Auswirkungen von

Scheidung und Wiederheirat des Vaters kann man höchstens erahnen;

zumal Gratianus seine eigene Mutter in den Palast zurückgeholt hatte.

In

diesem Klima wuchs Valentinianus II. auf und der für die römische

Geschichte tragische Tod von Valens auf dem Schlachtfeld wird für ihn

persönlich weniger bedeutend gewesen sein, als der spätere Tod

seines Bruders. Politisch sah die Sache jedoch anders aus. Der am 19.

Jänner 379 zum Augustus erhobene, fähige Soldat Theodosius

wollte den Vorrang des Knaben in der Hierarchie der Kaiser nicht

anerkennen; hatte dieser doch schon die Autorität seines Bruders

untergraben. Der Gipfel der Insubordination war die eigenmächtige

Ausrufung von Theodosius’ Sohn Arcadius zum vierten Augustus

am 19. Jänner 383. Theodosius’ Kontakte zu unzufriedenen Kreisen im

Westen schränkten die Herrschaftsgewalt von Valentinianus II. nach

dem Tod seines Bruders am 25. August 383 ebenfalls ein. Nicht umsonst

konnte sich der Usurpator Magnus Maximus fünf Jahre halten.

Die

neue Vater-Sohn-Rolle, die den älteren, aber niederrangigeren Augusti

vorschwebte, konnte von Valentinianus aufgrund seiner schwachen

Position nicht bekämpft werden. So suchten er und sein Beraterkreis

Vorteile aus der neuen Situation zu ziehen. Man gab sich bewusst

unterwürfig und erreicht damit etwa, dass das Ansinnen des Maximus,

der junge Kaiser möge unter seiner Obhut in Trier residieren

erfolgreich abgewiesen werden konnte. Damit beschränkte sich zwar das

Herrschaftsgebiet wie gehabt, doch konnte man wenigstens in diesem

einigermassen vernünftig arbeiten.

Als

Einzelperson konnte Valentinianus nicht uneingeschränkt handeln.

Einige Male mischten sich seine Mitkaiser in Einzelentscheidungen ein

und die Kirche trat als Machtfaktor immer offener zu Tage. 384 flammte

die Diskussion über die Victoriastatue im Senatsgebäude wieder auf

und Valentinianus neigte in diesem Streitfall eher den Heiden zu.

Unter

dem wachsenden Einfluss von Iustina, die dem Arianismus anhing, hatten

sich die Beziehungen zum Bischof Ambroisus verschlechtert. Der

einflussreiche fränkische Magister

militum Flavius Bauto versuchte seinen Kaiser ebenfalls in diesem

Sinne zu stützen. Der aktuelle Stadtpräfekt Quintus Aurelius Symmachus und Anführer

der Heiden in diesem Streit konnte zudem auf die Hilfe des Prätorianerpäfekten

von Italien, Illyrien und Africa, Vettius Agorius Praetextatus, zählen.

Doch

die Macht der Bischöfe unter der Führung von Ambrosius war stärker

als die der offiziellen Träger der Staatsgewalt. Die Kirche bestanden auf den Totalitätsanspruch des Christentums. Die Heiden

resignierten und Symmachus trat von seinem Amt zurück. Ein Jahr später

starb zudem Praetextatus und von nun an gab es keine heidnischen Wünsche

oder Aufbegehren mehr. Als Zeichen des christlichen Sieges wurde an

der Stelle einer alten Kirche aus Konstantins Zeiten die Basilika

„San Paolo fuori le mura“ (St. Paul vor den Mauern) errichtet.

Ihre Inneneinrichtung folgte einer prächtig ausgestatteten

Nachbildung der damaligen Peterskirche.

Ein

Versuch eine der zahlreichen Kirchen Mediolanums zu Ostern 386 den

Arianern zu vermachen, scheiterte am Wiederstand der ortodoxen Partei. Der Kaiser musste sich der Macht der Kirche beugen und konnte

keine eigenständige Entscheidung treffen. Einen kleinen Sieg konnte

er gegen Ambrosius schlussendlich doch erringen, denn obwohl die

Kirchenschenkung vereitelt wurde, kam es zu einem Toleranzedikt

zugunsten der Arianer. Da konnte Ambrosius sich ärgern und

protestieren, wie er wollte.

Die

Hoffnung, Valentinianus würde eher im Geiste seines Vaters denn

seines Bruders handeln, zerschlugen sich somit an der politischen

Realität. Einflussreiche Bischöfe konfrontierten den Kaiser mit dem

Protest der Strasse gegen seine Kirchenschenkung. Noch bevor

Theodosius Einspruch in Mediolanum

eintraf, war die Sache wieder vom Tisch. Valentinianus hatte sich der

Realität gebeugt und ein Blutbad verhindert.

Das

Jahr 387 brachte eine noch schrecklichere Wende für den nun 17jährigen

Kaiser. Der Usurpator Magnus Maximus wollte den ganzen Westen des Römischen

Reiches unter seine Herrschaft zwingen und marschierte deshalb in

Italien ein. Sein Plan wies zwei strategische Denkfehler auf. Erstens

meinte er Valentinianus würde - da er die Alpenpässe unverteidigt

vorgefunden hatte - untätig in Mediolanum bleiben und zweitens

Theodosius wäre die Sache egal.

Dem

jungen Kaiser war klar, dass Norditalien gegen die Legionen des

Maximus nicht zu verteidigen war. So floh er mit seiner Mutter

rechtzeitig in die illyrischen Gebiete seines Herrschaftsbereiches und

suchte den Kontakt mit Theodosius. Diesem waren die Machtallüren des

Usurpators mittlerweile ein Dorn im Auge. Auch sprach die Ermordung

von Gratian und die Chancenlosigkeit weiter als Teilherrscher zu

regieren gegen Maximus und für Theodosius.

Nun

sah der Kaiser des Ostens seine Stunde für gekommen, endlich die eigenen glaubenspolitischen Grundsätze durchsetzen zu können und als

väterlicher Urheber von Valentinianus’ Kaiseramt zu erscheinen.

Magnus Maximus zog so im Sommer 388 seinem Untergang entgegen und gab

Theodosius die Chance nach der Macht im gesamten Reich zu greifen.

Der

Form halber musste er Valentinianus 389 einen Herrschaftsbereich zurückerstatten

und entschied sich dabei für die gallische Präfektur. Parallel

wurden die wichtigen militärischen und zivilen Ämter des Westens mit

Vertrauensleuten des Theodosius besetzt - für ihn ein Sieg auf der

vollen Linie. Um allen potenziellen Widerständen vorzubeugen hielt er

sich bis 391 persönlich in Italien auf.

Für

Valentinianus sollten die verbleibenden Jahre eine Zeit des Kummers

und der Ohnmacht werden. Man liess ihm nicht einmal seine

Selbstachtung, geschweige denn einen Schein der Machtfülle eines

Kaisers. Ein antiker Schriftsteller bemitleidete ihn als weniger

einflussreich als einen gemeinen Bürger. Die bislang wichtigste Stütze,

der Magister militum Flavius

Bauto war 388 verstorben und sein Nachfolger war der im Dienste

Theodosius’ stehende hochnäsige Franke Arbogast, der jedoch bei den

Truppen äusserst populär war.

Ständig

schrieb er Beschwerdebriefe an Theodosius im Osten, da dessen

Vertrauensleute sich um Valentinianus nicht scherten. Zweimal geriet

er mit Arbogast in Konflikt und zweimal zog er den kürzeren. Ein

Freund des Kaisers erhob im Kronrat die Stimme gegen Arbogast und

dieser griff zu drastischen Mitteln. Vor aller Augen und unter

Intervention Valentinianus’ ermordete er den Mann einfach. Kurz

darauf unterzeichnete der Kaiser ein Entlassungsdekret um Arbogast los

zu werden. Dieser schmiss es ihm vor die Füsse und meinte, dass er

von einem Amt, das er nicht von ihm bekommen hatte, auch nicht

abberufen werden könne.

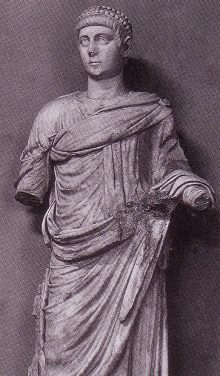

Statue des jungen

Valentinianus II.

Quellen: M.Clauss "Die römischen Kaiser", C.Scarre "Die römischen Kaiser", M.Grant "Die römischen Kaiser", O.Veh "Lexikon der römischen Kaiser", "Der kleine Pauly"

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen

liefern oder sich beschweren?

Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)